In der neuen Serie “Betroffene berichten” wird anhand von außergewöhnlichen Fallbeispielen aufgezeigt, wie Betroffene eine Demenz erleben und welche wissenschaftlichen Erkenntnisse damit verknüpft sind. In diesem Beitrag geht es um Sarah Leavitt und ihre Graphic Novel “Alzheimer, meine Mutter und ich”.

Die Geschichte von Sarah Leavitt und ihrer demenzkranken Mutter ist in gewisser Weise auch eine besondere Geschichte, die in besonderer Form von ihr festgehalten wurde.

Die Mutter lernte ihren Mann in den 1960er-Jahren während des Studiums in den USA kennen. Das Leben der beiden drehte sich vor allem um Bücher, Kunst und Kreativität. Und die Tochter – Sarah Leavitt –, hat das Leben mit der Krankheit mit all den absurden, komischen und tragischen Momenten als Bildergeschichte festgehalten, als “Graphic Novel”.

Erstmals ist dieses Bilderbuch auf Deutsch 2013 im Beltz Verlag erschienen. In diesem Beitrag geht es um die Geschichte der Mutter von Sarah Leavitt und den Verlauf der Krankheit. Subjektive Momente und Erkenntnisse aus der Forschung.

Die Ausgangsidee

Bevor die Mutter mit 52 Jahren mit Alzheimer diagnostiziert wurde, suchte die Familie zunächst nach allen möglichen Erklärungen – Jobverlust, Depressionen, Menopause –, bis sie feststellte, dass es etwas Neurologisches sein musste.

Zu dieser Zeit lebte Leavitt in Vancouver, während ihre Eltern am anderen Ende Kanadas in Fredericton, New Brunswick, wohnten. Die Mutter arbeitete als Lehrerin, während der Vater als Pädagoge an der Universität angestellt war. Kurz vor der Diagnose hatte die Mutter allerdings ihren Job an einer Vorschule bereits quittiert, da sie dort zuletzt nur noch mit Hilfe unterrichten konnte und sehr unzufrieden war.

In den nächsten sechs Jahren nach der Diagnose sorgte vor allem ihr Mann für sie, am Ende auch einige gelernte Pflegekräfte. Hinzu kam Sarah Leavitt und ihre Schwester sowie die beiden Schwestern ihrer Mutter – Debbie und Sukey.

Bereits früh kam Leavitt auf die Idee, sich während intensiverer Besuche der Mutter zwei- bis dreimal im Jahr zahlreiche Notizen zu machen und Zeichnungen anzufertigen. “Oft fühlte ich mich wie eine Spionin oder, in dunkleren Momenten, wie ein Geier, der darauf wartet, dass Mama etwas sagt oder tat, das ich aufzeichnen konnte – selbst als sie sich immer weiter von mir entfernte”, schreibt sie in ihrem Buch “Das große Durcheinander. Alzheimer, meine Mutter und ich”.

Etwa neun Monate nach dem Tod der Mutter sah sie sich alle Tage- und Skizzenbücher noch einmal genauer an, darunter auch einige Geschichten und Essays, die sie während der sechs Jahre aufgeschrieben hatte. Eine gewisse Anzahl dieser Notizen und Skizzen fügte sie schlussendlich zu einem Büchlein zusammen, wobei ihr bewusst wurde, dass sie über die Mutter keine Prosa schreiben wollte, sondern eine Bildergeschichte, eine “Graphic Memoir”.

Wissenschaftlich betrachtet sind sieben bis acht Jahre Zeit zwischen Diagnose und Ende der Krankheit keineswegs ungewöhnlich. In der Forschung wird häufig von dieser Zeitspanne gesprochen, was den Verlauf anbelangt: angefangen bei der frühen Phase von Alzheimer bis hin zum späten Stadium. Was indes ungewöhnlich ist, ist das Alter der Mutter, als die Krankheit diagnostiziert wurde. Denn sie war erst 52 Jahre alt und damit noch relativ jung.

Die frühe Phase

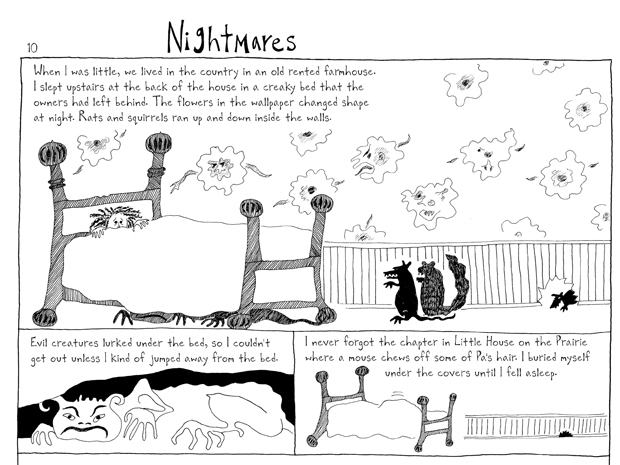

Beispielhafte Sequenzen aus der Graphic Novel von Leavitt: Als Sarah noch klein war, hatte sie immer schreckliche Albträume …

Wie macht sich Alzheimer im Leben der Menschen bemerkbar? Bei der Mutter von Leavitt erschien das “Schreckgespenst” zunächst unscheinbarer. Zunächst die Kündigung der Mutter als Lehrerin, die vorher in ihrem Job immer so engagiert gewesen ist, eine kompetente, fähige Pädagogin, die sogar maßgeblich am kanadaweit beachteten Vorschul-Curriculum in New Brunswick mitgewirkt hatte.

Während dieser Zeit war die Tochter aber selber mit einigen Problemen in ihrem Leben beschäftigt: da war zunächst die Freundin, welche die Beziehung beendete. Und das feministische Kollektiv, in dem sie arbeitete, löste sich auf.

Als die Eltern sie für ein paar Tage besuchten, kam es zu den ersten “seltsameren” Vorkommnissen. Als die Tochter beispielsweise die Mutter am Flughafen abholte, war ihr Vater nicht da. Und die Mutter wusste nicht, wo er abgeblieben war. Später sollte sich allerdings herausstellen, dass der Vater seiner Frau zuvor sehr wohl mitgeteilt hatte, dass er auf Toilette sei.

Und als die Eltern im Appartement von Sarah angekommen waren, bekam die Mutter die Schiebetür zum Bad nicht auf. Derartige Zwischenfälle häuften sich mit der Zeit. Vater und Töchter nahmen dabei jedoch zunächst an, dass sie einfach depressiv sei und dass ihr Verhalten wahrscheinlich etwas mit dem Jobverlust zu tun hätte oder eben ein Indikator für eine mittelschwere Lebenskrise sei.

Dann gab es auf der anderen Seite immer wieder auch solche Zwischenepisoden, wo der Mutter die Orientierung ziemlich schwer fiel und das in an sich bekannterer Umgebung. So gab es Fredericton etwa so einen schönen Fluss, wo Mutter und Tochter eines Tages spazieren gehen wollten. Als Leavitt allerdings nicht mehr wusste, wie man dort hingelangt, wusste es die Mutter auch nicht mehr, was schon recht ungewöhnlich war.

Sie wurde in dieser Zeit auch immer launischer. Und wenn man sie auf Ihre Stimmung ansprach, reagierte sie nicht selten recht ungehalten und aggressiv auf diese Bemerkungen. Dann kaute sie auch an den Fingernägeln und wirkte recht unruhig, was sie früher nie gemacht hatte, an den Nägeln kauen. Und dann kam der erste psychiatrische Test.

Der Psychiater begann mit einigen einfachen Tests, und obwohl die Mutter später sagte, die Aufgaben seien total stumpfsinnig und einfach gewesen, konnte sie dennoch diese nicht lösen. Im Herbst hatte der Vater dann glücklicherweise sein Sabbatical an der Universität und die Familie ging daraufhin für einige Zeit nach Mexiko. Es war eine sonnige Zeit bis zur Diagnose.

Die Mutter lernte Spanisch. Der Vater unterrichtete Master-Studenten in Pädagogik an der Universität von Oaxaca. Und an den Wochenenden besichtigte das Ehepaar kleine Städte und Märkte. Auch Leavitt besuchte ihre Eltern zu dieser Zeit in Mexiko, allerdings entschied sie sich bewusst dazu, ihre damals neue Lebensgefährtin Domino, die sie erst sechs Monate kannte, mit dorthin zu nehmen.

In dieser Zeit gab es sehr schöne und sehr tragische Momenten. Schöne Momente, wenn die Familie gemeinsam am Abend frischen Fisch am Rand des Ozeans unter den Sternen aßen. Eher tragischere und dramatischere Momente, wenn die Mutter wieder die Orientierung verlor, aggressiv und wütend auf sich und ihr Umfeld wurde und zunehmend neben der Spur stand.

Dann kam der nächste neurologische Test, bis im Herbst der eigentliche Befund anstand: Alzheimer.

Auch in der Graphic Novel ist genau zu lesen, wie dieses Verfahren funktioniert. Dabei weist Leavitt allerdings auch darauf hin, dass es keinen Test gibt, mit dem sich eindeutig eine Alzheimer-Diagnose stellen lässt. Etwa Tests zur Früherkennung, in denen bestimmte Fragen gestellt werden, die etwas mit dem Gedächtnis und dem Orientierungssinn zu tun haben. Fragen wie unter anderem “Wo wohnen Sie?”, “Wie alt sind Sie?” oder auch “Was haben Sie zum Frühstück gegessen?”. Die einzige Methode, Alzheimer festzustellen, ist eine Hirn-Biopsie, die sehr schmerzhaft ist, oder zu warten, bis sich eine Autopsie durchführen lässt.

Bei dem weiteren Testverfahren wird dann eben differentialdiagnostisch vorgegangen, um andere mögliche Ursachen ausschließen. Zu nennen wären hier auch solche Verfahren wie Computer-Tomogramm (CT) und Positronen-Emissions-Tomografie (PET). Damit kann man dann beispielsweise näher bestimmen, ob nicht eher ein Hirntumor vorhanden ist, Blutgerinnsel im Kopf oder die Folgen eines Schlaganfalls.

Ihr Rückenmark wurde außerdem punktiert, um seltene andere Erkrankungen des zentralen Nervensystems, die durch Tuberkulose und Syphilis ausgelöst werden, ebenfalls auszuschließen. Zudem führte man Blut- und Urintests für Diabetes, Infektionen und andere Erkrankungen durch.

Die Tests waren alle negativ. Am 6. Oktober besuchte der Vater und die Mutter von Leavitt erneut den Neurologen. Er sagte, alle anderen Möglichkeiten seien nun ausgeschlossen: die Tests deuteten auf Alzheimer hin.

Die mittlere Phase

Wenn die Mutter und der Vater Leavitt in Vancouver besuchte, schickte sie ihre Eltern meistens direkt in die Stadt, während sie mit ihren Freundinnen telefonierte oder ausging. Dies änderte sich allerdings mit der Krankheit der Mutter. An Weihnachten nach der Diagnose kamen ihre Eltern zu Besuch und Sarah machte sich Vorwürfe, sich früher nicht um ihre Eltern gekümmert zu haben. Doch diesmal nahm sie sich das ganze Wochenende Zeit.

Dabei gab es eine wichtige Lektion zu lernen, als sie nach der Abreise der Eltern eine Freundin besuchte. Und dies nach allerlei kuriosen Episoden, die sich zuvor mit ihrer Mutter ereignet hatte. Da war zum Beispiel der Kater im Haus, den die Mutter immer streicheln wollte, dabei aber nicht merkte, wann dieser bereits verschwunden war. Oder die Mutter zeigte auf ein Foto am Kühlschrank und stellte immer wieder die gleichen Fragen.

Eine Freundin meinte dann später: “Gott ist deine Mutter komisch! Sie hat die ganze Zeit immer dieselbe Frage gestellt!”. Das brachte sie zum Lachen. Sarah fand das allerdings überhaupt nicht komisch, woraufhin die Freundin etwas sehr wichtiges im Umgang mit Menschen mit Demenz bemerkte: “Was hast du Sarah? Du weißt doch, dass man so etwas nur durchsteht, wenn man lernt, darüber zu lachen!”

Und in der Tat gab es in den folgenden Jahren viele Dinge im Umgang mit ihrer Mutter durchzustehen bzw. die eigene Haltung zu verändern, mehr Geduld und Gelassenheit in häufig nicht gerade leichten Situationen zu entwickeln.

Da war zunächst die Sache mit dem Kochen. Früher hatte sich die Mutter mit dem Essen immer sehr viel Mühe gemacht. Es gab beispielsweise Gemüse, das sie selbst angebaut hatte. Aber derartige Aktivitäten konnte sie nicht mehr verrichten. Wenn Sie Unkraut zupfen wollte, riss sie jede Menge andere Pflanzen heraus. Und Kochen war auch nicht mehr möglich. Also übernahmen der Vater und die Schwestern und später auch einzelne Pflegekräfte.

In der mittleren Phase verlor sie auch ihren Geruchs- und Geschmackssinn. Wenn Sie überhaupt Appetit hatte, denn sie aß jetzt nicht mehr wirklich gut, verzehrte sie gerne Süßigkeiten, denn das konnte sie noch irgendwie schmecken.

Und dann gab es in dieser Phase bereits auch jene Augenblicke, wo man sich entscheiden muss: zusammenbrechen oder tief durchatmen?

Eines Tages nahm die Mutter ein Bad. Dabei lag ihre Kleidung auf dem Boden. Die Unterwäsche war voll von getrocknetem Kot. Sie konnte nicht riechen, aber sie konnte doch sehen. Dennoch erkannte sie einfach nicht, was geschehen war. Sie wusste nicht, was Kot, Schmutz oder Scham war.

Sarah entschied sich in dieser Situation dazu, tief durchzuatmen. Das Wasser abfließen lassen. Waschen. Ausspülen. Ihr ins Nachthemd helfen.

Das zweite Stadium von Alzheimer ist unter anderem mit weiter fortschreitenden Gedächtnis- und Orientierungsstörungen verbunden, mit fehlendem Geruchs- und Geschmackssinn, mit Wortfindungsstörungen und verminderter Sprachfähigkeit. Alles Symptome, die auch bei der Mutter in diesen Jahren zu beobachten waren. Und vor allem eine Tatsache wurde der Familie immer klarer, die erst einmal schwierig zu akzeptieren ist: eine selbständige Lebensführung war in diesem Stadium nicht mehr möglich.

Die späte Phase

Bei aller Dramatik gab es selbstverständlich bis zum Ende auch einzelne komische und heitere Momente, auch wenn diese Momente immer seltener wurden. So gab es beispielsweise eine einzelne Episode, wo es der Mutter wieder einmal schwer fiel, ihren Toilettengang zu beenden. Dann machte ihr Mann Pinkelgeräusche und Sarah und ihre Schwestern taten es ihm nach, obwohl sie es eigentlich doof fanden. Bis die Mutter zu singen anfing und schließlich alle zusammen sangen und tanzten.

Nach drei oder vier Jahren wusste die Mutter nicht mehr, dass sie krank war. Das hieß, so interpretierte das zumindest die Tochter in ihrem Buch, dass sie glücklicher war. Denn sie weinte jetzt nur noch selten. Und sie wurde auch kaum noch böse und zornig, da wo sie sich in den ersten Jahren ihrer Krankheit über ihre zunehmende Unselbständigkeit immer so stark aufgeregt hatte.

Am Ende sprach die Mutter so gut wie gar nicht mehr. Ihr Mann las ihr in dieser Zeit beispielsweise zuweilen Gedichte aus Büchern vor, die sie immer so gerne gelesen hatte, etwa Gedichte von Robert Frost. Das war bereits auch schon die Zeit, als die Mutter im Pflegeheim lebte. Denn ihr Mann war nicht mehr dazu in der Lage, ihre Pflege zu bewerkstelligen. Und Sarah und der Rest der Familie teilten seine Entscheidung.

Und dann kam schließlich auch die Zeit, wo die Mutter immer weniger aß und auch immer weniger auf einzelne Kontakte mit ihrer Umwelt reagierte. Wenn ihr Mann sie bis dato besuchte und sich wieder von ihr verabschiedete, hatte sie ihn noch erkannt. Eines Tages, so erzählte der Vater seiner Tochter, hatte sich allerdings etwas grundlegendes verändert: Seine Frau sah jetzt durch ihn hindurch.

Als die Mutter dann starb, sah sie nicht mehr aus wie die Mutter von Sarah, so schreibt sie in ihrem Buch am Ende.

“Ihre Augen schlossen sich nicht mehr. Auch ihr Mund stand immer offen. Wir legten ein feuchtes Tuch auf ihre Stirn. Jemand hatte ihr einen Teddy gegeben. Sie wirkte so klein. Ich streichelte ein Kissen unter der Bettdecke und dachte, es sei sie. Ich habe ihren Körper nie wieder gesehen, nur Kopf, Hals und Hände. Meinen Händedruck erwiderte sie nicht. Es war zu spät.”

In dem letzten Stadium dieser Krankheit ist die kognitive Leistungsfähigkeit weitgehend aufgehoben. Wenn Sarah in ihrem Bilderbuch bemerkt, dass sie ihre Mutter am Ende nicht mehr erkannte, weil sie wie ausgewechselt wirkte, dann hat das auch damit etwas zu tun, dass in diesem späten, letzten Stadium von Alzheimer Emotionen im Gesicht nicht mehr zu “lesen” sind, weil die mimische Expressionsfähigkeit stark eingeschränkt ist. Gesichter wirken dann eher wie “leblose Masken”.

Dennoch lies es sich Sarah nicht nehmen, ihrer Mutter bis zum Ende beizustehen, auch wenn diese vielleicht überhaupt nichts mehr davon mitbekam. Auf der Beerdigung der Mutter umarmte man sich schließlich. Und es blieb ein Traum, den Sarah einige Tage nach dem Tod der Mutter so beschrieb: “Etwas kitzelte an meinem Ohr. Als ich nachschaute, sah ich, dass Mama Samen auf unsere Schultern gepflanzt hatte, und daraus wuchsen Papierblumen hervor.”

Die Graphic Novel “Das große Durcheinander. Alzheimer, meine Mutter und ich” ist auf Deutsch in der ersten Auflage 2013 im Beltz Verlag erschienen. Eine Leseprobe gibt es hier: https://www.beltz.de/fileadmin/beltz/leseproben/978-3-407-85968-6.pdf

Quellenangaben zu den Fotos:

Quelle: creativewriting.sites.olt.ubc.ca/files/2013/10/sarah-lievitt-BW-4.jpg

Quelle: http://www.boomuch.files.wordpress.com/2011/11/nightmares1.jpg

Marcus Klug arbeitet aktuell als Kommunikationswissenschaftler und Social Media Manager am Dialog- und Transferzentrum Demenz (DZD) und betreut dort das Projekt Wissenstransfer 2.0. Das Projekt wurde bereits mit dem Agnes-Karll-Pflegepreis 2013 ausgezeichnet. Sein Schwerpunkt liegt auf Wissenskommunikation im Social Web. Daneben betreibt er als hauptverantwortlicher Redakteur seit Mai 2012 zusammen mit Michael Lindner Digitalistbesser.org: Plattform für Veränderung und lebenslanges Lernen. Kontakt: marcus.klug@uni-wh.de.

Pingback: 2017/2018: Was war – was kommt? | Dialog- und Transferzentrum Demenz (DZD)

Pingback: Der Verlauf einer Demenz: Wenn Eltern Kinder werden und doch die Eltern bleiben | Dialog- und Transferzentrum Demenz (DZD)