Ein Schwerpunkt für 2017 ist das Thema Angst, dazu wird es auch eine Tagung geben. In dem Klassiker “Grundformen der Angst” beschäftigt sich Riemann mit den Grundformen der Angst, darunter auch die Depression.

Ein Schwerpunkt für 2017 ist das Thema Angst, dazu wird es auch eine Tagung geben. In dem Klassiker “Grundformen der Angst” beschäftigt sich Riemann mit den Grundformen der Angst, darunter auch die Depression.

Riemann charakterisiert die Depression in seinem Buch “Grundformen der Angst” als Verlustangst, als Angst vor der Einsamkeit. Folglich neigt der depressive Mensch in seinem unbändigen Wunsch nach Nähe dazu, diese Nähe auch dann anstreben zu wollen, wenn die Bereitschaft zu Bescheidenheit, Selbstlosigkeit, Mitgefühl und Mitleid über alle Maße zur Unterordnung führen.

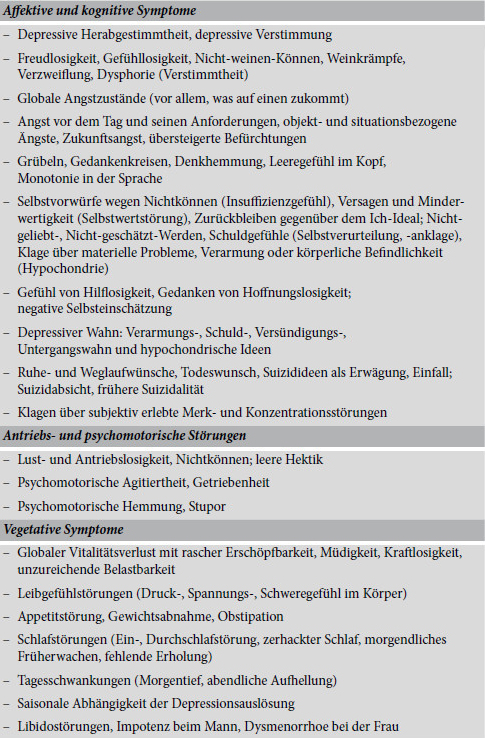

Als professionelle Pflegekraft sollten wir uns unbedingt in detaillierterer Weise mit dem Krankheitsbild der Depression vertraut machen. Denn wie wir aus der Forschung und zahlreichen empirischen Studien wissen, weisen in etwa zwischen 30 und 50 Prozent aller Demenzbetroffenen gleichzeitig die Symptome einer Depression auf. Auf der anderen Seite können die Einschränkungen der kognitiven Leistungsfähigkeit bei älteren depressiven Patienten den Schweregrad einer Demenz erreichen. Das heißt, dass wir in der Praxis recht häufig mit Patienten zu tun haben, die unter einer Depression leiden. Dabei gibt es zahlreiche Symptome bei depressiven Erkrankungen, wobei man in der Forschung etwa zwischen “affektiven” und “kognitiven Symptomen” sowie “Antriebs-” und “psychomotorischen Störungen” und “vegetativen Symptomen” unterscheidet.

Hier eine Tabelle als Überblick zu möglichen Symptomen:

Die Tabelle liefert einen ersten Überblick über typische Symptome einer Depression. In dem Buch von Riemann geht es aber weniger um die Symptomatik. Das Buch von Riemann lädt zu einer vertiefenden psychologischen Reflexion unserer persönlichen Ängste ein und zeigt anhand lebensgeschichtlicher Hintergründe und typischer Beispiele die vier Grundformen der Angst auf:

- Die Angst vor der Hingabe: Die schizoiden Persönlichkeiten

- Die Angst vor der Selbstwerdung: Die depressiven Persönlichkeiten

- Die Angst vor der Veränderung: Die zwanghaften Persönlichkeiten

- Die Angst vor der Notwendigkeit: Die hysterischen Persönlichkeiten

Mein Fokus in der erneuten Lektüre des Buches von Riemann liegt auf der Frage, inwieweit die Gefahr besteht, dass professionell Pflegende in der Versorgung von depressiven Patienten und/oder depressiven Patienten mit Demenz selber an einer Depression erkranken. Eine Charakterstudie, so wie sie Riemann in seinem Buch anhand der vier Grundformen der Angst betreibt, ist allerdings ohne lebensgeschichtliche Hintergründe, die zum Teil bis zur frühen Kindheit reichen, überhaupt nicht denkbar. Daher werde ich auch auf der Basis der erneuten Lektüre des Buches an manchen Stellen auf derartige Hintergründe eingehen. Und selbstverständlich geht es auch um die Frage, wie eine Depression in der Pflege vermieden oder erfolgreich bekämpft werden kann (je nach Schweregrad).

Die Angst vor der Selbstwerdung: Die depressiven Persönlichkeiten

Je stärker die Unterordnung auf Seiten der Pflegenden in der Versorgung von hilfebedürftigen älteren Menschen ausfällt, die an einer Depression und/oder gar an einer Demenz mit depressiven Anteilen leiden, desto größer ist auch die Gefahr, den Abstand zum Patienten zu verlieren, die eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu unterdrücken und als professionelle Pflegekraft selber an einer Depression zu erkranken.

Das ist zunächst auch der erste oberflächliche Eindruck, der sich bei den Ausführungen von Riemann zur Depression einstellen kann, wenn man dessen Ausführungen auf die Beziehung von Pflegenden zu ihren Patienten überträgt; denn Riemann selber kommt nicht auf diese Beziehung zu sprechen. Was bei dieser Vermutung allerdings außer Acht gelassen wird, sind die lebensgeschichtlichen Hintergründe zu einer Depression.

Zunächst einmal trägt jeder Mensch gewisse depressive Anteile in sich und beinahe jeder Mensch macht auch während seines Lebens Erfahrungen mit einer Depression, etwa wenn ein geliebter Mensch aus dem Leben getreten ist und der Trennungsschmerz erst einmal überwunden werden muss. Anders verhält es sich dagegen mit häufiger anzutreffenden depressiven Verstimmungen; die Depression tritt somit häufiger im Leben eines Menschen auf. Ist das der Fall, so macht es Sinn, die lebensgeschichtlichen Hintergründe dieser Person im psychologischen Sinne einmal näher unter die Lupe zu nehmen. Und daher ist es auch schwierig, zu behaupten, dass Pflegende nur durch die Pflege depressiv werden können, wenn sie beispielsweise ihre eigenen persönlichen Bedürfnisse permanent unterdrücken und sich zu stark dem Patienten unterordnen. Depression hat immer auch mit der eigenen Person und den eigenen persönlichen lebensgeschichtlichen Hintergründen etwas zu tun. Biographiearbeit in der Pflege kann vor diesem Hintergrund deshalb auch als tiefergehende Beschäftigung mit der eigenen Biographie im psychologischen Sinne aufgefasst werden: “Psychographie”, so der passende Begriff dazu. Und ich rede hier jetzt gerade ausschließlich von den Pflegenden und nicht von den Patienten!

Wir können dann schließlich noch abgrenzen zwischen einer genetischen Disposition zur Depression und weiteren Überlastungssyndromen wie etwa Burnout. Was die genetische Disposition zur Depression anbelangt, so zeigen etwa Familienstudien, dass gewisse Veranlagungen zur Depression auch auf die genetische Ausstattung von einzelnen Familienmitgliedern bezogen werden können und durch die Weitergabe eine Bedeutung haben. So ist das Risiko für Kinder, bei denen ein Elternteil depressiv erkrankt ist, um 10 bis 15 Prozent höher, ebenfalls depressiv zu werden. Liegt die Erkrankung gar bei beiden Elternteilen vor, so steigt das Risiko in etwa auf 30 bis 40 Prozent an. Allerdings sollte bei der genetischen Disposition zur Depression auf der anderen Seite auch beachtet werden, dass die Wechselwirkungen zwischen genetischen Faktoren und Umweltfaktoren komplexen Einflussfaktoren unterliegen. Bemerkenswert ist sicherlich noch vor diesem Hintergrund, dass die Abhängigkeit von genetischen Faktoren zum Teil darüber bestimmt, wie gut einzelne Personen – beispielsweise in der Pflege – mit psychosozialen Stressfaktoren umgehen: Stichwort “Resilienz” (Widerstandsfähigkeit).

“Je weniger wir gelernt haben, unser Eigen-Sein, unsere Selbstständigkeit zu entwickeln, umso mehr brauchen wir andere. So stellt sich die Verlustangst heraus als die Kehrseite der Ich-Schwäche.” – Riemann

Bei dem Überlastungssyndrom Burnout handelt es sich im Gegensatz zur Depression um keine Krankheit. Burnout wird im streng wissenschaftlichen Sinne bis dato deshalb auch nicht als Krankheit betrachtet, weil die Ursachen für Burnout einfach zu vielfältig sind. Hinter Burnout kann sich aber sehr wohl eine abgemilderte Form der Depression verbergen. Abgemildert deshalb, weil es sich bei Burnout in der Regel “nur” um eine vorübergehende psychische und kognitive Störung handelt – zumeist bedingt durch länger anhaltende psychosoziale Überlastung ohne Ausgleich und den dazugehörigen Folgen für die einzelne Person. Burnout ist in der Regel gut behandelbar. Ganz anders sieht das wiederum bei einer schweren Depression aus. Depression kann in den Selbstmord führen: ein bekannter öffentlicher Fall ist in diesem Zusammenhang beispielsweise der Selbstmord des ehemaligen deutschen Fußballtorwarts Robert Enke aus dem Jahre 2009.

Aber wie sieht es eigentlich mit den lebensgeschichtlichen Hintergründen im Verhältnis zur Depression aus? Zu welchen Beobachtungen gelangt Riemann im psychologischen Sinne? Und inwieweit sind seine Beobachtungen für professionell Pflegende aufschlussreich?

Psychographie: Oder die Frage nach lebensgeschichtlichen Hintergründen zur Depression

Bei einer Depression kann die eigene Entwicklung – bis in die frühe Kindheit und Jugendzeit zurückverfolgt – eine entscheidende Rolle spielen – dies auch durchaus unabhängig von genetischen Dispositionen. “Der depressive Mensch”, so Riemann, “hat Angst vor der Ich-Werdung”. Eine der wesentlichen Ursachen für die Angst vor der Ich-Werdung kann darin bestehen, das die Liebe als Grundlage der Beziehung zwischen Mutter und Kind zu stark in die Abhängigkeit mündete und zu wenig in die eigenständige Entwicklung des Kindes bis zum Erwachsenenalter führte.

Wenn die Mutter “übermäßig liebt” und permanent die Abhängigkeit des Kindes von ihrer Zuwendung betont, ohne dass das Kind dies zunächst im kognitiven Sinne nachvollziehen könnte, kann die nicht vorhandene trennende Distanz zwischen der Mutter und der eigenen Ich-Werdung des Kindes zu einem späteren Zeitpunkt zur Depression führen. Die Distanzierung von anderen Personen wird dann möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt dementsprechend auch von einer quälenden Trennungs- und Verlustangst begleitet. Der depressive Mensch verstärkt dann lieber die Abhängigkeit von anderen Personen und vergisst dabei auf seine eigenen Bedürfnisse zu hören. “Je weniger wir gelernt haben, unser Eigen-Sein, unsere Selbstständigkeit zu entwickeln, umso mehr brauchen wir andere. So stellt sich die Verlustangst heraus als die Kehrseite der Ich-Schwäche”, so Riemann in seinem Buch.

Die Frage stellt sich also sehr wohl für Pflegende: Worin bestehen die Motive für mein berufliches Engagement oder länger anhaltende Resignation (die Kehrseite übermäßigen Engagements) in der Pflege? Neige ich beispielsweise dazu, meine eigenen Bedürfnisse zu stark zu vernachlässigen? Hängt das mit Verlustangst zusammen? Wie wir aus der Forschung und zahlreichen empirischen Untersuchungen wissen, vernachlässigen tatsächlich recht viele professionelle Pflegekräfte die eigene Pflege. Es wird also in der Praxis anscheinend viel zu wenig darauf Wert gelegt, ausreichend für die eigenen Bedürfnisse und Entspannung im psychischen und physischen Sinne zu sorgen. Woran liegt das?

Als professionelle Pflegekraft sollten wir jene Mechanismen besser durchschauen und reflektieren, die mit der eigenen Abhängigkeit von Personen zusammenhängen, die wir pflegen, denn mit der Abhängigkeit steigert sich ja gerade auch die Verlustangst. Eine Art von Teufelskreis: Je weiter wir die Abhängigkeit treiben, desto mehr reagieren wir schon bei kurzen Trennungen mit Panik. Dieser Teufelskreis ist so wahrscheinlich nur recht selten in der professionellen Pflege anzutreffen; jedoch kann dieser Teufelskreis auch bereits in abgemilderter Form auftreten: Die Pflegenden teilen beispielsweise die Resignation ihrer depressiven Patienten. Es fehlt also der Abstand.

Riemann weist zudem in seinem Buch darauf hin, dass die Angst vor der Ich-Werdung auch im Herdentrieb erstickt werden kann. Bei dieser Beobachtung von Riemann können wir uns – freilich etwas zugespitzt – beispielsweise ein einzelnes Team von Pflegenden im Altenheim vorstellen – welches die Unabhängigkeit einzelner Pflegepersonen überindividuell erstickt. Riemann schreibt dazu (als Analogieschluss): “Individuation bedeutet immer auch, aus der Geborgenheit des Auch-wie-andere-Seins herauszufallen, und ist daher mit Angst verbunden; der Herdentrieb will diese Angst aufheben, wie auch das Eintauchen in eine Masse die Angst vor der Individuation aufhebt”.

Fazit: Entscheidend für die professionelle Pflege von älteren Menschen, die an Depression erkrankt sind und/oder an Demenz mit depressiven Anteilen, ist die genauere Kenntnis von lebensgeschichtlichen Hintergründen zur Depression im psychologischen Sinne. Denn das Auftreten einer Depression ist ohne diese Hintergründe in den meisten Fällen nicht zu verstehen. Hierzu liefert das Buch “Grundformen der Angst” von Riemann wichtige psychologische Erkenntnisse, die auch heute an Prägnanz und Tiefe kaum an Bedeutung verloren haben. Es lohnt sich daher für professionell Pflegende das Buch von Riemann genauer zu lesen und die Lektüre bei Bedarf beispielsweise durch neuere Studien aus der Hirnforschung, Medizin und Genetik zu ergänzen. Dabei eignet sich die Lektüre des Buches vor allem für das psychologische Selbststudium. Was für eine Art von Persönlichkeit bin ich, was meine Ängste anbelangt? Wie gehe ich mit depressiven Persönlichkeitsanteilen in mir um? Und wie spiegelt sich diese Beziehung in meiner professionellen Pflegearbeit oder prinzipiell in meinem nächsten Beziehungsumfeld?

Das Buch “Grundformen der Angst” von Fritz Riemann ist 2013 in der 41. Auflage im Verlag Reinhardt erschienen. Hier der Link zum Buch.

Quellenangabe zum Titelfoto:

Foto: pierre / www.flickr.com

Marcus Klug arbeitet aktuell als Kommunikationswissenschaftler und Social Media Manager am Dialog- und Transferzentrum Demenz (DZD) und betreut dort das Projekt Wissenstransfer 2.0. Das Projekt wurde bereits mit dem Agnes-Karll-Pflegepreis 2013 ausgezeichnet. Sein Schwerpunkt liegt auf Wissenskommunikation im Social Web. Daneben betreibt er als hauptverantwortlicher Redakteur seit Mai 2012 zusammen mit Michael Lindner Digitalistbesser.org: Plattform für Veränderung und lebenslanges Lernen. Kontakt: marcus.klug@uni-wh.de.