Das Entscheidende im Umgang mit depressiv erkrankten Menschen ist die innere Haltung, die sowohl von der eigenen Person als auch von dem Wissen über die Krankheit abhängig ist. In diesem Beitrag betrachtet der Demenzexperte Christian Müller-Hergl die depressive Dynamik aus psychoanalytischer Sicht, weil diese Sichtweise eine antidepressive Haltung in der Pflege fördert.

Das Entscheidende im Umgang mit depressiv erkrankten Menschen ist die innere Haltung, die sowohl von der eigenen Person als auch von dem Wissen über die Krankheit abhängig ist. In diesem Beitrag betrachtet der Demenzexperte Christian Müller-Hergl die depressive Dynamik aus psychoanalytischer Sicht, weil diese Sichtweise eine antidepressive Haltung in der Pflege fördert.

Wer sich ein Verständnis von Depressivität erarbeitet hat, der kann auch die Situation der Betroffenen nachvollziehen. Nur so kann auch eine gelungene Kommunikation stattfinden, die nicht nur für die Klienten, sondern auch für die Pflegenden hilfreich ist. Aus diesem Verstehen resultiert eine Veränderung des Mikroverhaltens eher automatisiert auf der Ebene der Körpersprache: wie man den anderen anschaut, sich zu ihm positioniert, seine Äußerungen aufgreift, wie entspannt und im Tempo angemessen man wirkt. Dieses Mikroverhalten wird wiederum vom anderen als Signal verstanden, nicht gedrängt, genötigt, manipuliert zu werden. Dies kann dazu beitragen, die eingeschliffene depressiogene Dynamik in der Interaktion zu unterlaufen und nicht unbewusst zu bedienen. Insgesamt geht es weniger um Maßnahmen, sondern um die Art und Weise, wie man überhaupt mit dem anderen zusammen ist, kommuniziert und interagiert.

Das Entscheidende im Umgang mit depressiv erkrankten Menschen ist die innere Haltung, die einerseits von der eigenen Person und Persönlichkeit abhängig ist, aber auch von dem Wissen über die Krankheit und wie sich diese auf die Betroffenen und auf die zwischenmenschlichen Beziehungen auswirkt. Diese Haltung ist vor allem für Pflege- und Betreuungskräfte von Bedeutung, da sie im Alltag mit Menschen mit Depression und Demenz zu tun haben und deren psychischen Verfassungen begegnen, ohne sich – wie Therapeuten und Ärzte – zurückziehen bzw. kontrollierte Rahmenbedingungen für den Kontakt reklamieren zu können.

Es geht in diesem Beitrag um die Arbeit mit Menschen mit Depressionen außerhalb gezielter therapeutischer Kontexte. In der Regel sind diese Mitarbeiter in Pflege und Betreuung der depressiogenen Dynamik ungeschützt ausgeliefert, fühlen sich genervt, abgestoßen, hilflos oder sogar ärgerlich.

Das psychoanalytische Verständnis von Depressivität

Das hier vorgestellte, psychodynamisch-psychoanalytisch orientierte Verständnis von Depressivität wird gewählt, weil es die Entwicklung einer antidepressiven Haltung in der Pflege fördert. Dies schließt ein anderes oder ergänzendes, z. B. neurowissenschaftliches Verständnis von Depression jedoch nicht aus. Neurowissenschaftliche und im engeren Sinne medizinische Ansätze geben aber kaum Hinweise dafür, wie man sich in der Dynamik zum Depressiven verhalten soll und wie sich dieses Verhalten auf die Krankheit auswirkt.

Das psychoanalytische Verständnis wird in der Regel exemplarisch an der Kleinkindsituation entwickelt, quasi die Urform der Depressivität. Die dabei erkennbaren zentralen Mechanismen der Introjektion des Negativen in das eigene Selbst sind aber als Vorstellungsbild auf andere und spätere Erscheinungsweisen der Depressivität, auf Situationen, die durch schwere Kränkungen, Traumata, kumulierende Verluste gekennzeichnet sind, gut übertragbar. Betrachten Sie das Verständnismodell modellhaft im Sinne einer Blaupause, die man auf andere Situationen übertragen kann.

Der Ausgangspunkt: Die depressive Dynamik in zwischenmenschlichen Beziehungen

Die Grundlage ist das Verständnis der depressiven Dynamik in der Beziehung zwischen Menschen. Menschen haben in der Regel ein gleich starkes Bedürfnis nach Liebe und Anerkennung auf der einen und nach Unabhängigkeit und Macht auf der anderen Seite. Sie können aber nicht bedingungslose Liebe und Autonomie zugleich haben, sondern sie müssen als Mensch lernen, einen sinnvollen Kompromiss zu finden und beide Bedürfnisse zuzulassen. Eine gesunde Entwicklung lebt davon, dass sich beide Grundbedürfnisse einander ergänzen in einem wohlbalancierten Wechselspiel: genügend Autonomie wird zur Voraussetzung von Liebe und Anerkennung, Liebe und Anerkennung gibt der Autonomie ihren Sinngehalt und ihr Ziel. Ohne Autonomie wird die Liebe zum Gefängnis und ohne Liebe wird die Autonomie zur Angst.

“Ohne Autonomie wird die Liebe zum Gefängnis und ohne Liebe wird die Autonomie zur Angst.” – Christian Müller-Hergl

Ausgangspunkt der depressiven Dynamik ist die mangelhaft erlebte emotionale Versorgung des Kleinkindes. Das Kind entwickelt sein Selbst aus einer Bindung (primordiale Beziehung, in der Regel zur Mutter), die von einem Wechselspiel von inniger Begegnung und Abgrenzung geprägt ist. Das Kind ist darauf angelegt, eine Beziehung und Bindung zu einem Gegenüber herzustellen. Es erfährt Sicherheit und Geborgenheit durch die Nähe des versorgenden “Objekts” und entwickelt darauf basierend einen umweltbezogenen Erkundungsdrang. Von besonderer Bedeutung ist es hierbei, dass die Bezugsperson dem Kind dabei hilft, negative Erfahrungen besser zu verarbeiten und in ein inneres Gleichgewicht zu bringen: Es kommt beim Kind zu befriedigenden intersubjektiven affektiven Erfahrungen, indem Frustrationen immer wieder indirekt durch die Bezugsperson repariert werden können.

Die Bezugsperson bildet durch Affektsynchronisierung die Erregungszustände des Kindes in sich ab, reguliert sie und spiegelt sie dem Kind über Blicke und Berührungen zurück. Dies ist erfolgreich, wenn Übererregung und Unterstimulation vermieden werden können, sich das Kind beruhigt und das innere Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Dabei empfindet das Kind die psychische Organisation des Selbstobjekts (erfahrene Mutter) als eigenen Besitz, verinnerlicht diese Struktur. Diese Struktur hilft, die eigenen Affekte zu regulieren, Triebimpulse zu steuern, negative Erfahrungen (Verluste) zu integrieren.

Die Entwicklung der Depressivität geht in diesem Verständnis damit einher, dass es in dieser Bindung Störungen gibt und ein tiefer Verlust des geliebten Objektes erlebt wird, der aber nicht verkraftet, verarbeitet, integriert werden kann. Die Eltern sind vielleicht vernachlässigend, bestrafend, kontrollierend oder umgekehrt: zu verwöhnend und vereinnahmend.

In dem griechischen Spielfilm “Dogtooth” von Giorgos Lanthimos aus dem Jahr 2009 geht es um die Frage, welche Konsequenzen mit einer vollkommen fehlgeleiteten elterlichen Erziehung verbunden sein können: So werden die Kinder etwa wie Tiere gehalten und Zuwendungen nur dann gewährt, wenn die Kinder bedingungslos gehorchen und den Instruktionen der Eltern folgen.

Auch frühe Antipathie der Eltern, Verlassenheit, Missbrauch, Verlust der Eltern spielen eine gravierende Rolle. Man muss sich als Kind zu stark mit den Leistungsanforderungen der Eltern identifizieren, da Zuwendung nicht bedingungslos gewährt wird. Oder die Zuwendung wird in einem solchen Ausmaß gewährt, dass eine Abgrenzung schwierig und damit die Autonomieentwicklung gefährdet wird. In beiden Fällen ist eine stabile Selbstentwicklung bedroht. Manche Eltern sind selber depressiv, leiden an frühkindlichen Traumatisierungen, beispielsweise an Missbrauchserfahrungen. Sie können sich auf Kinder schlecht einlassen, der Affektregulation gelingt nicht. Das hat mögliche negative Folgen für die Hirnentwicklung des Kindes, die sich in einer Schädigung der früh reifenden, unbewussten, nonverbalen, sozioemotionalen Funktionen äußern können, mit der Gefahr der lebenslangen Wiederbelebung einer prototypisch desorganisierten Bindungsinteraktion.

Frühkindliche Störungen: Wie aus fehlender Balance ein Mangel entstehen kann

Gelingt die Beziehung gut, dann erlaubt das gute, innere Objekt, emotionale Ungleichgewichte zu regulieren und die negativen Anteile des Über-Ichs zu begrenzen. Dies unterstützt die Balance von Liebe und Autonomie und damit eine stabile Selbstentwicklung. Wird dagegen die Beziehung mangelhaft erlebt, dann hat das Kind keine Möglichkeit, den Mangel auszugleichen, weil dazu das notwendige Selbst noch nicht ausgereift ist. Es nimmt den Mangel dann in das eigene Selbstkonstrukt hinein. Män könnte dies auch in der Form eines frei erfundenen Dialogs veranschaulichen: Statt “Meine Mutter ist nicht genügend” fühlt das Kind “Meine Mutter verhält sich völlig richtig, und ich bin es nicht wert” und macht sich dementsprechend selbst verantwortlich.

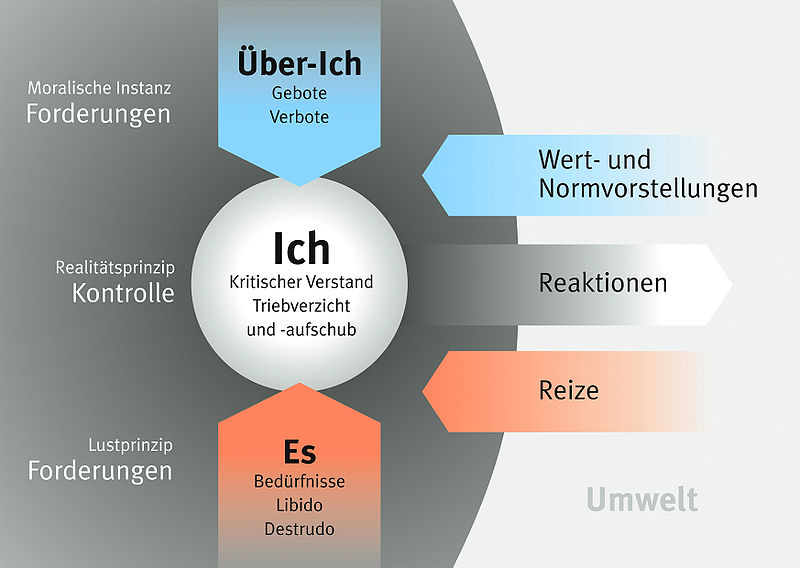

Der Verlust kann nicht als solcher erlebt werden, sondern das Erleben des Verlustes wird abgewehrt, das Objekt verinnerlicht und ungeschieden vom eigenen Ich angeklagt. Das Kind führt also gewissermaßen einen Dialog mit dem verlorenen bzw. ungenügenden Objekt in sich selbst und dabei kann es zu einer ständigen Selbstanklage kommen. Das Kind beschuldigt sich dann für Dinge, für die es an sich nicht verantwortlich ist, gleichsam fehlt dem Kind aber zu diesem frühen Zeitpunkt der eigenen Entwicklung noch die höhere kognitive Fähigkeit dazu, diese Zusammenhänge als solche zu durchschauen. Im psychoanalytischen Sinne kann dieser Mechanismus als fataler Kreislauf beschrieben werden. Depressivität geht mit einem aggressiven, kritischen Über-Ich einher, welches das Ich sadistisch verfolgt (Über-Ich Krankheit).

Der Verlust kann nicht als solcher erlebt werden, sondern das Erleben des Verlustes wird abgewehrt, das Objekt verinnerlicht und ungeschieden vom eigenen Ich angeklagt. Das Kind führt also gewissermaßen einen Dialog mit dem verlorenen bzw. ungenügenden Objekt in sich selbst und dabei kann es zu einer ständigen Selbstanklage kommen. Das Kind beschuldigt sich dann für Dinge, für die es an sich nicht verantwortlich ist, gleichsam fehlt dem Kind aber zu diesem frühen Zeitpunkt der eigenen Entwicklung noch die höhere kognitive Fähigkeit dazu, diese Zusammenhänge als solche zu durchschauen. Im psychoanalytischen Sinne kann dieser Mechanismus als fataler Kreislauf beschrieben werden. Depressivität geht mit einem aggressiven, kritischen Über-Ich einher, welches das Ich sadistisch verfolgt (Über-Ich Krankheit).

Das Kind konnte nicht lernen, gute und schlechte Aspekte von Objekten und Personen zu integrieren. Daher ist es nicht davor gefeit, immer wieder in frühere Entwicklungsphasen zurückzufallen, in der alle Objekte entweder vollkommen gut oder vollkommen schlecht sind. In der Depressivität bildet sich dies in der Entwertung seiner selbst oder in der mitunter aggressiv-ärgerlichen Entwertung aller helfenden Personen (Narzissmus) ab.

Erst in späteren Phasen bildet das Kind ein eigenes autarkes, autonomes Selbst aus, das es ihm ermöglicht, zum Beispiel in der Mutter und im Vater sowohl gute wie böse Anteile zu integrieren. Das gelingt hier nicht, weil der Mangel viel zu früh einsetzt und quasi das Negative ins eigene Selbstkonstrukt hineingenommen wird. Dieser Mangel wirkt sich auch blockierend auf die Fähigkeit aus, autonome Funktionen zu entwickeln und sich von schwierigen, belastenden Beziehungen zu distanzieren.

Insgesamt ist zu beachten, dass nicht der Mangel per se entscheidend ist, sondern die Art und Weise, wie ein Mensch diesen Mangel erlebt. Depressiogene Anteile sind in jedem von uns. Die Frage ist, wie diese erlebt, verarbeitet und verinnerlicht werden.

Fehlendes Selbstwertgefühl und überstarke Abhängigkeit

Das verunsicherte Selbstwertgefühl ist der Boden für eine überstarke Abhängigkeit von äußeren oder inneren Objekten, zum Beispiel von Anerkennung, Lob, Stellung, Beziehungen. Diese werden aber zugleich als bedrohlich und belastend erlebt, da die Person sich ihrer nicht sicher bzw. gewiss sein kann. Die damit entstehenden ambivalenten Gefühle – Zweifel, Wut, Eifersucht – können jedoch nicht ausgedrückt werden. Würde man dies gegenüber der entsprechenden Person tun, dann droht tendenziell ein Beziehungsverlust, den man auf jeden Fall vermeiden will. Demnach richten sich diese Gefühle des Ungenügens eher auf die eigene Person. Aus diesem Grundkonflikt entsteht eine ganze Vielfalt misslungener Interaktionsformen.

Aus altruistischer Aufopferung (alles für andere tun, um mir damit ein Existenzrecht zu erarbeiten) entstehen Selbstüberforderung, Erschöpfung und Entleerung.

Aus narzisstischer Selbststabilisierung (immer untadelig, perfekt, makellos, hoch erfolgreich imponierend sein, damit andere einen bewundern und nicht die innere Leere der Person spüren) resultieren Ermüdung, Somatisierung (beschreibt die Neigung, körperliches Unwohlsein und Symptome, die nicht auf krankhafte organische Befunde zurückzuführen sind, körperlichen Erkrankungen zuzuschreiben; Anm. der Redaktion) und Autoaggression (selbstverletzendes Verhalten; Anm. der Redaktion). Kann kein starkes autarkes Selbstgefühl entwickelt werden, bleibt die Person auf narzisstische Zufuhr von außen angewiesen (Lob, Anerkennung): Leisten Personen diese nicht, werden sie gnadenlos entwertet (narzisstische Wut).

Das geschädigte Selbst: Weitere mögliche Entwicklungsverläufe

Aus einem unlösbaren Konflikt zwischen der Person und den primären Bezugspersonen ist also ein innerpsychischer Konflikt geworden. Dieser bleibt wie eine Struktur, die sich in weiteren Mangel-, Konflikt-, Hilflosigkeitssituationen beständig wiederholt.

Daraus resultiert wiederum eine Zunahme des Selbstfokus. Die Person ist nicht mehr auf die Beziehung zu anderen Menschen und Aufgaben in der Welt ausgerichtet, sondern vor allem auf das eigene Selbst hin bezogen. Man bleibt dem “verlorenen Objekt” treu und sucht implizit in allen Beziehungen, die unerfüllte Sehnsucht zu stillen. Andere Menschen werden ausschließlich aus der Perspektive des verlorenen Objekts wahrgenommen. Je ambivalenter die ursprüngliche Bindung, desto schlechter kann sie aufgegeben werden. Dies zieht Energie ab von der Möglichkeit, neue Erfahrungen zu machen.

“Durch sein Leiden und die Art, wie er es vorbringt und durch ein starkes Klammern sorgt der depressive Mensch also dafür, dass sich die Ursituation, die er erfahren hat, beständig wiederholt.” – Christian Müller-Hergl

Man verknüpft das eigene Selbst mit negativen Emotionen, Versagensschuld und Ängsten bis hin zum Wahn, Selbstbezichtigung und Abwehr positiver Emotionen. Je mehr man über die Ursachen dieses Zustandes nachdenkt, desto tiefer wird die depressive Verstimmung. In der Beziehung zu anderen demonstriert die depressive Person Leiden, das von den Bezugspersonen als stummer Vorwurf wahrgenommen wird (und wohl auch so wahrgenommen werden soll). In der Folge ziehen diese sich zurück. Aber genau dieser Rückzug mobilisiert umso mehr Beziehungsbemühungen seitens der depressiven Person, weil dies das Schlimmste ist, was ihr wieder in ihrem Leben passieren kann. Durch sein Leiden und die Art, wie er es vorbringt und durch ein starkes Klammern sorgt der depressive Mensch also dafür, dass sich die Ursituation, die er erfahren hat, beständig wiederholt. Die Person gerät in eine Sackgassensituation: Entwicklungsgefährdungen des Selbst werden in der Begegnung mit anderen reaktualisiert.

In Folge dieser Entwicklung kann die Person immer weniger Freude empfinden und tritt diese eher an andere ab (Hauptsache, den anderen geht es gut: altruistische Abtretung); das Gefühlslebens ist wie anästhesiert; ein Zustand, in dem man weder Schmerzen noch Kälte spürt. Man kann folglich auch immer weniger erleben, sperrt sich gegen neue Wahrnehmungen und Empfindungen und verarmt in seinem Ich. Freud sagt dazu: Bei der Trauer ist die Welt arm und leer geworden, bei der Melancholie ist es das Ich selbst.

Depressive Menschen können daher nicht mehr “wollen”. Dabei ist es weniger die Motivation, als der Antrieb, der hierbei betroffen ist. Unter Antrieb wird hier verstanden: innere dynamische, aktivierende Verhaltensbedingungen, welche die Zielorientierung, -gerichtetheit und -bindung des Verhaltens gewährleisten; vom Willen weitgehend unabhängig wirkende belebende Kraft, welche die Bewegung aller seelischen Leistungen hinsichtlich Tempo, Intensität und Ausdauer bewirkt; ungleich Wille oder Motivation, welche das Ziel bestimmen; Antriebe sind mehr unbewußt, spontan. Obwohl also der Mensch mit Depression aufgrund eines möglicherweise hohen Strukturniveaus Einsicht in seine Erkrankung haben und damit auch motiviert sein kann, sich zu ändern, fehlt der Antrieb, die Energie, dies auch tatsächlich umzusetzen.

Ausblick

Im nächsten Beitrag werden wir uns näher mit der Frage beschäftigen, worauf es in der professionellen Pflege im Umgang mit depressiven Patienten ankommt. Dabei ist insbesondere die eigene Reflexion von zentraler Bedeutung, wie wir Menschen gegenübertreten, die an einer Depression erkrankt sind. Vermeiden wir beispielsweise den Kontakt? Fühlen wir uns überfordert? Woran liegt das? Antworten folgen.

Quellenangaben zu den Fotos:

Foto: bakmak / www.flickr.com

www.abiteofamerica.com/wp-content/uploads/2012/08/Dogtooth2-300×208.jpg

www.commons.wikimedia.org/wiki/File:Freud-5.jpg

Christian Müller-Hergl ist Philosoph und Theologe. Er arbeitet u. a. als wissenschaftlicher Mitarbeiter für das Dialog- und Transferzentrum an der Universität Witten-Herdecke. Zu seinen Schwerpunkten gehören die Themen Demenz und Gerontopsychiatrie. Er ist zudem strategischer Leiter und Trainer für Dementia Care Mapping-Verfahren, eine ursprünglich von Tom Kitwood und Kathleen Bredin in England entwickeltes personenzentriertes Evaluations- und Beobachtungsverfahren. Kontakt: Christian.Mueller-Hergl@uni-wh.de.

Hallo, der Text ist wirklich aufschlussreich und interessant.

Ich kann irgendwie den Zusammenhang zwischen der Überschrift und dem Gesamttext nicht richtig verstehen…

Was mir aufgefallen ist, ist das dieser Text aber ebenso die Entstehung der “Borderline-Störung” erklären könnte.

Nahe zu identisch sind die Erklärungen…dies macht mich etwas stutzig.

Gibt es da einen Zusammenhang bzw. eine Erklärung?

Und wie lässt sich das Dilemma der frühen Störung der Bindung denn beheben, oder ist dies gar nicht möglich?

Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen

Susanna

Hallo Susanna,

ich haben den Autoren dieses Beitrags, Herrn Christian Müller-Hergl, Deine Fragen vorgelegt. Hier seine Antworten:

Antwort zur 1. Frage:

Natürlich gibt es innere Zusammenhänge von Depressivität und Borderline, aber auch Zusammenhänge mit einer Vielzahl anderer psychischer Erkrankungen. Frühkindliche Traumatisierungen sowie eine Dysbalance zwischen Autonomie und Bindung bilden den Bodensatz vieler psychischer Erkrankungen. Allerdings handelt es sich bei Borderline um eine Persönlichkeitsstörung, also eine Achse 2 Störung. Darunter versteht man psychoorganische Syndrome 2. Ranges: nicht so sehr im kognitiven und mnestischen Bereich, sondern in der Wahrnehmung, den Denkinhalten, der Emotionalität, der Persönlichkeit, des Sozialverhaltens. Kennzeichen der Persönlichkeitsstörungen ist es, dass die Personen ihre Symptome ich-synton erleben, also kein Gefühl haben, krank zu sein oder etwas Abnormes zu erfahren. Achse 1 Störungen (z.B. Depressivität) fallen in der Regel sehr viel gravierender aus und werden als fremd, eben als etwas Krankhaftes erfahren. Allerdings: Viele Borderliner erleben auch schwere Depressionen.

Typisch für die Borderline-Störung ist ja das hin- und her Schwingen zwischen 2 Beziehungsmodi: dem Bedürfnis nach Symbiose, gefolgt von massiver Ab- und Entwertung. Die betroffenen Personen können keine stabile Beziehung aufbauen. Das kann man so von Menschen mit Depression nicht sagen. Allerdings gefährden auch Menschen mit Depression ihre Beziehungen durch die beschriebenen Muster, die durchaus einzelnen Symptomen der Borderline-Störung entsprechen können.

zur 2. Frage: bei früh ansetzenden Störungen handelt es sich um strukturelle Störungen, welche die Balance zwischen kortikalen und limbischen Strukturen bleibend ‚fehlverdrahten‘. Aufgabe ist es , einen ‚gepflegeten Umgang‘ mit den eigenen Neurosen zu finden, insbesondere die Ich-Strukturen zu stärken, um Angstimpulsen besser widerstehen und sie kognitiv ‚einfangen‘ zu können(das nennt man dann ‚mentalisieren‘). Die Fehlverdrahtung wird dadurch nicht beseitigt, aber einigermassen kompensiert. Andere positive emotionale Erfahrungen legen quasi ‚Ersatzschaltungen‘ an: Neurogenese kann also die Stressreaktionen modulieren, aber: amydaläre Netzwerke vergessen nie, heisst: die Gefahr, dass die alten Ängste wieder aufbrechen, ist nie von der Hand zu weisen. Kurz: man muss sich lebenslang bewußt um sich kümmern und bleibt verletzbar, geht mit einer erhöhten Vulnerabilität durchs Leben.

Ich hoffe, Ihnen dadurch etwas geholfen zu haben