Bei diesem Beitrag handelt es sich um den abschließenden Teil im Rahmen der Serie “Demenz und Emotionen”. Der Philosoph und Demenzexperte Christian Müller-Hergl geht der Frage nach, welche elementaren Voraussetzungen für die Arbeit mit Menschen mit Demenz in der professionellen Pflege erfüllt sein müssen, damit diese Art von Arbeit auch tatsächlich gelingen kann.

Bei diesem Beitrag handelt es sich um den abschließenden Teil im Rahmen der Serie “Demenz und Emotionen”. Der Philosoph und Demenzexperte Christian Müller-Hergl geht der Frage nach, welche elementaren Voraussetzungen für die Arbeit mit Menschen mit Demenz in der professionellen Pflege erfüllt sein müssen, damit diese Art von Arbeit auch tatsächlich gelingen kann.

Der Umgang mit Emotionen gestaltet sich in der professionellen Pflege nicht immer leicht. Probleme, die vor diesem Hintergrund auftreten können, hängen im Wesentlichen mit drei Faktoren zusammen:

- Mit den zu pflegenden Personen, die, wenn sie an Demenz erkrankt sind, nicht mehr die üblichen (Patienten-)-Normerwartungen erfüllen.

- Mit den pflegenden Personen, die sich möglicherweise überfordert fühlen und gar die eigene Erschöpfungsgrenze überschreiten.

- Mit dem organisationalen Umfeld, das nicht genügend Spielraum für intensivere Formen der Beziehungs- und Emotionsarbeit zulässt.

Alle drei genannten Faktoren sind nicht unabhängig voneinander zu betrachten, will man näher beleuchten, welche Probleme im Umgang mit Demenz und Emotionen in der professionellen Pflege auftreten und welche möglichen Lösungsansätze sinnvoll sein können. Daher wird in diesem Beitrag eine systemische Perspektive eingenommen.

Die Pflege von Personen mit Demenz: Worauf sollte in besonderem Maße geachtet werden?

Im Laufe der Demenz zerfällt für die Person das bisherige Selbst-, Welt- und Wertverständnis. Die anfänglich noch erfolgreichen Anpassungsversuche (die Welt vereinfachen) scheitern zunehmend und lösen Angst, Apathie, Unruhe, Ärger und Misstrauen aus. Zunehmende Hilflosigkeit und Kontrollverlust lassen die Personen auf früh entwickelte Verhaltensmuster zurückgreifen, wobei sie zumeist die Nähe anderer Personen und Geborgenheit suchen oder umgekehrt: diese Personen zur Projektionsfläche für erlebten Ärger und Misstrauen machen. Diese tiefgreifenden Veränderungen führen dazu, dass die Person nicht mehr – wie im Gesundheitssystem üblich – die (Patienten-)-Normerwartungen erfüllen und sich der Krankenrolle anpassen. Dazu gehört auch, den eigenen Körper willig den Pflegenden zur Verfügung zu stellen in der Annahme, dass diese im besten Interesse der Person handeln. Dabei wird jedoch häufig vergessen: Menschen mit Demenz können nicht mehr zwischen Funktion und Person unterscheiden.

Der Konflikt in organisationaler Hinsicht: In der Regel findet Pflege in geschlossenen Systemen statt

Umgekehrt arbeiten beruflich Pflegende in der Regel in von Ökonomisierung, Standardisierung und Effizienz bestimmten Systemen, die den Klienten eine Tages- und Versorgungsstruktur vorgeben und Anpassung erwarten und verlangen. Pflegende kommen nicht umhin, sich mit diesem System – wenn auch kritisch – zu identifizieren: sie beanspruchen, im “besten Interesse” des Klienten zu handeln (z. B. bestimmte Trinkmengen zu verabreichen) und lassen Abweichungen vorherbestimmter Behandlungs- und Pflegeabläufe kaum zu auch deswegen, weil die Tätigen in der Regel über wenig Kontrollmacht innerhalb der Systeme verfügen. In der Regel findet Pflege in geschlossenen Systemen statt mit engen Verhandlungsspielräumen für Abläufe, Prioritäten, Rollen und Anforderungen. Eben diese wäre für eine emotionszentrierte Arbeit aber wesentlich: nämlich die Erweiterung der Verhandlungsspielräume.

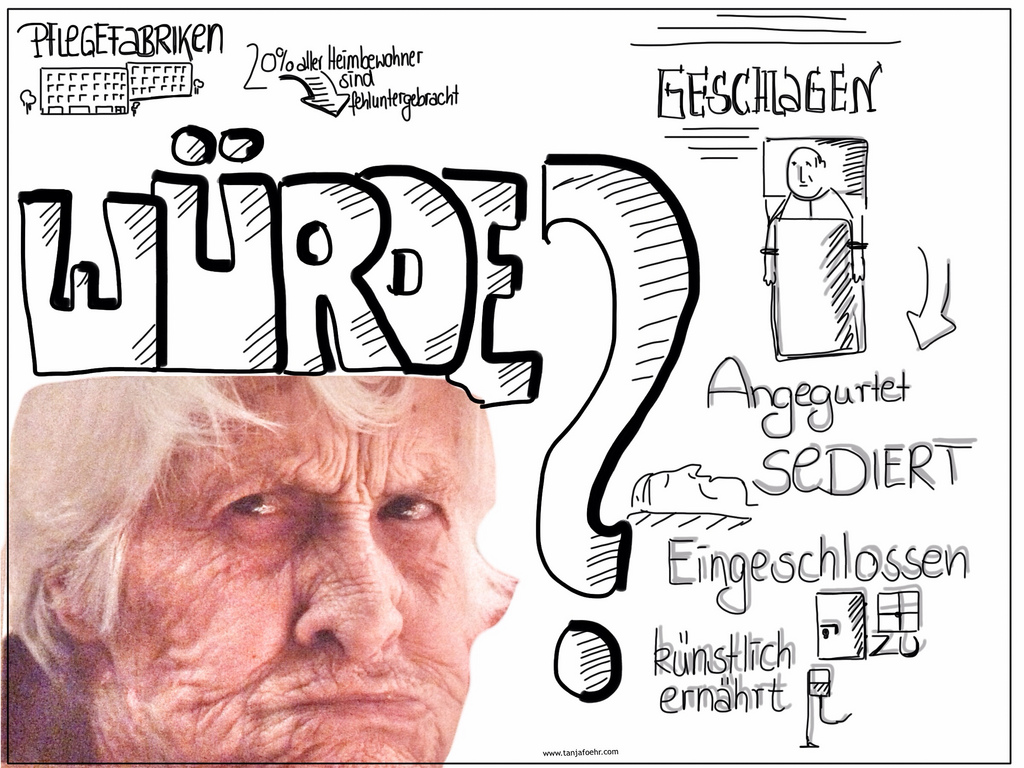

Da Menschen mit Demenz sich nicht anpassen und damit die Wirklichkeitssicht der Professionellen nicht in sich nachbauen können, reagieren sie mit Verweigerung, Passivität oder neugierig erkundendem Verhalten, das häufig primär als Störung der vorgegebenen Pflege- und Behandlungspfade erlebt und als “herausforderndes Verhalten” bezeichnet wird. Der erwünschte Kontakt auf einer sachlich-funktionalen Ebene kommt nicht zustande. Die Gefahr ist groß, Menschen durch Medikamente gefügig zu machen und sie damit den vorherbestimmten Abläufen zuzuführen (strukturelle Gewalt).

Der hier skizzierte Konflikt, also der Konflikt in organisationaler Hinsicht kann weder auf der Ebene der Person mit Demenz noch auf der Ebene des individuellen Professionellen allein gelöst werden, er verlangt nach einer systemischen Sichtweise.

Warum?

Abhängig vom kulturellen Kontext, der organisationalen Umgebung, der beruflichen Sozialisation und Anbindung sowie dem Ausmaß, in dem Pflegende mit anders geprägten Berufsgruppen (Therapeuten) zusammen arbeiten, können sich ungünstige Stile in Kommunikation und Interaktion herausbilden: in Gegenwart des Klienten über diesen sprechen, Maßnahmen ohne Erläuterung durchführen, Wünsche und Bedürfnisse des Klienten ignorieren usw. Diese Verhaltensweisen sind nicht nur den Pflegenden anzulasten, sondern stellen eine Anpassung unter den Rahmenbedingungen ihrer Arbeit dar. Am Ende erschweren diese Machtkämpfe auch die angestrebten funktionalen Ziele: sowohl die Pflege- und Lebensqualität der Betroffenen wie auch die Arbeitszufriedenheit der Pflegenden sinkt.

Eine gute emotionszentrierte Arbeit mit Menschen verlangt dagegen einen Kontext, der dies nachhaltig fördert, entwickelt und aufrecht erhält. Diese oft “personzentriert” genannte Kultur betont die Bedeutung einer warmen, vertrauens- und humorvollen Beziehung, die in allen Situationen dem Gegenüber das Gefühl vermittelt, ein gleichberechtigter, anerkannter Partner zu sein. Die Situationen sind nicht vorab bestimmt, sondern werden offen aus der Interaktion zweier Menschen heraus immer wieder neu gestaltet.

Worin bestehen die elementaren Voraussetzungen im Umgang mit Demenz und Emotionen in der professionellen Pflege?

Die erste Voraussetzung: Ein umfassendes Demenzwissen

Ein umfassendes Demenzwissen bildet die Basis, um wahrgenommene Phänomene einzuordnen, aus der Systematik der Demenzentwicklung heraus zu verstehen und um diese Phänomene nicht als gegen die eigene Person gerichtet zu erfahren. Erst aus dieser professionellen Distanz heraus können sich eine haltende Nähe und eine belastbare, zuverlässige Beziehung entwickeln. Der Pflegende deutet die Verweigerung als Selbstschutz, den Rückzug als Anpassungsverhalten auf eine fremde Umgebung usw. Wer Verhalten eine Bedeutung geben kann, der leidet weniger darunter. Schulungen dieser Art müssen regelmäßig angeboten und aufgefrischt werden, um wirksam zu sein.

Die zweite Voraussetzung: Eine tiefergehende Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit

Der Wunsch nach Nähe und Anerkennung kann Gefühle der Vereinnahmung, der Fesselung auslösen, von der man sich schützen möchte. Dies drückt sich beispielsweise in dem Urteil aus: “Der will ja nur Aufmerksamkeit”. Stress anderer zu beobachten und erleben, löst eigenen Stress aus: Pflegende ziehen sich zurück, vermeiden emotional fordernde Situationen und beschränken sich auf Funktionales. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Person (Themen wie Ekel, Scham, Wut) bildet eine Voraussetzung dafür, die Bedürfnisse anderer zu erkennen, feinfühlig zu reagieren, eine positive Resonanz (prompte Reaktion) zu geben und sowohl für emotionalen Schutz (Herstellen einer emotionalen Balance) wie für ausreichende Anregung (Vitalisieren) Sorge zu tragen.

Die Auseinandersetzung mit der eigenen Person wirkt sich auf die innere Haltung gegenüber Menschen mit Demenz aus. Je eher Pflegende eine innere Achtsamkeit für sich selbst – und damit mögliche Gefährdungen – entwickeln, desto eher spüren sie Überforderungen und Grenzüberschreitungen, desto eher entwickeln sich Aspekte der Offenheit, Verträglichkeit, Akzeptanz und Toleranz. Pflegende fühlen sich weniger ausgeliefert, vermehrt selbstwirksam. Es resultiert ein schonender Umgang mit sich selbst, den Mitmenschen und der Umgebung.

Die dritte Voraussetzung: Die Öffnung nach außen auf der Seite der Organisation

Emotionszentriertes Arbeiten erfordert einen offenen Kontext: Je mehr die Arbeit durch Normen und Vorgaben vorstrukturiert ist, je geringer die Pflegenden sich als selbstwirksam erfahren, desto geringer werden die Möglichkeiten emotionaler Arbeit. Daher ist die Organisation primärer Adressat aller Veränderungen. Zeitdruck und hohe qualitative und quantitative Anforderungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit psychischer Erkrankungen der Pflegenden. Arbeitskonflikte übertragen sich in das eigene Familiensystem, mangelnde Entwicklungsmöglichkeiten, Rollenkonflikte und schlechte Führungsqualität spielen eine bedeutsame Rolle. Dagegen: je höher die zugestandene Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit der Pflegenden, desto höher die berufliche Zufriedenheit. Pflegende müssen tun können, was sie fachlich für richtig halten. Ausreichende Kommunikation, insbesondere Fallbesprechungen, bilden den Rahmen für eine intrinsisch erfreuliche Arbeitssituation. Im Zentrum dieser Ansätze steht das Bemühen, die Selbstorganisation der Pflegenden zu fördern. Je höher die berufliche Zufriedenheit der Pflegenden, desto höher die Pflege- und Lebensqualität von Personen mit Demenz. Die Qualität emotionszentrierter Arbeit ist davon abhängig, den Normierungsdruck zu verringern.

Fazit

Je personenzentrierter die Arbeit organisiert wird, desto niedriger fällt die psychische Beanspruchung aus: vollständigere Tätigkeiten, Anforderungsvielfalt, größere Lern- und Entwicklungsmöglichkeit, mehr soziale Interaktion mit den Klienten reduziert die emotionale Erschöpfung. Je mehr es gelingt, funktionale Aufgaben in einen sozialen Kontext einzubinden, der von gemeinsamem Handeln geprägt ist, desto positiver wird die Haltung der Pflegenden gegenüber den Klienten und desto geringer fällt die emotionale Erschöpfung aus. Und eben dies bildet die elementare Voraussetzung dafür, offen und angstfrei zu arbeiten, die Gefühle der Klienten richtig einzuordnen und ohne Kränkungsgefühle eine passende Resonanz zu finden.

Weiterführende Literatur:

- Ball V, Snow AL et al (2010):Quality of relationships as a predicator of psychosocial functioning in patients with deentia. J Geriatr. Psychiatry Neurol 23(2) 109-114.

- Quinn C, Clare L, Woods B (2009): The impact of the quality of relationship on the experience and wellbeing of caregivers of people with dementia: A systematic review. Aging & Mnetal Health 13(2) 143-154.

- Jones GV, Muers J (2009): Living with dementia: a systematic review of the influence of relationship factores. Aging & Mental Health 13(4) 497-511.

Quellenangaben zu den Fotos:

Foto: Martin Steinthaler / www.flickr.com

Foto: Tanja Föhr / www.flickr.com

Christian Müller-Hergl ist Philosoph und Theologe. Er arbeitet u. a. als wissenschaftlicher Mitarbeiter für das Dialog- und Transferzentrum (DZD) an der Universität Witten-Herdecke. Zu seinen Schwerpunkten gehören die Themen Demenz und Gerontopsychiatrie. Er ist zudem strategischer Leiter und Trainer für Dementia Care Mapping-Verfahren, eine ursprünglich von Tom Kitwood und Kathleen Bredin in England entwickeltes personenzentriertes Evaluations- und Beobachtungsverfahren. Kontakt: Christian.Mueller-Hergl@uni-wh.de.